資源循環

考え方・方針

資源を利用し製品やサービスを提供するメーカーにとって資源循環は重要な経営課題であり「循環型社会」の形成に向けて果たすべき責任はますます重大になってきました。昨今ではサーキュラーエコノミーへの転換が求められています。

SIIでは製品の材料となる鉱物資源やプラスチック、木材や紙などの生物資源、そして生産工程では水資源など多くの資源を利用しています。環境方針において「資源の有限性と貴重さを認識し、資源循環に努める。」とし、製造・販売の場面だけではなく、原材料採取から廃棄・リサイクルまでの全ライフサイクルにおいて、資源の有効活用や廃棄物の削減が重要であると考えています。

まず、3Rの考え方に基づき、上流及び製造の段階から徹底して資源を効率的に利用しています。そして可能な限り再利用し、廃棄物として排出する際にはリサイクルが可能な委託先を開拓し、最終処分場への排出の最小化を図っています。

さらに、製品の企画設計段階から、製品の長寿命化や小型軽量化を図るだけでなく、顧客企業や最終消費者における効率的な資源利用やリサイクル推進に寄与する製品を目指しています。また、品質を十分に確認した上で再生材の利用や再資源化を進めています。

廃棄物・有価物

2024年度の総括

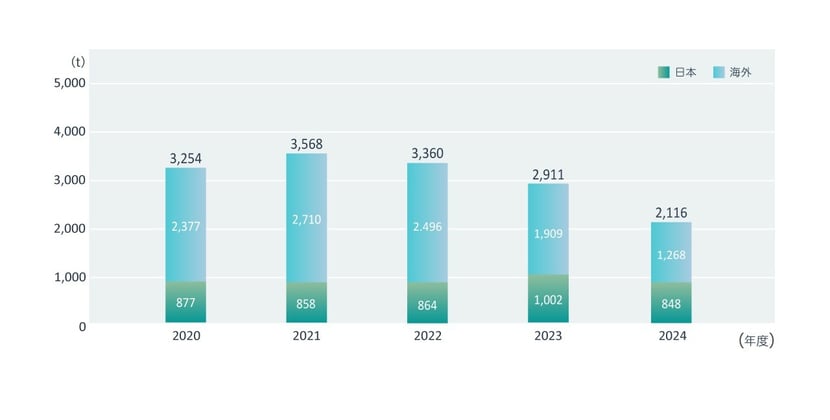

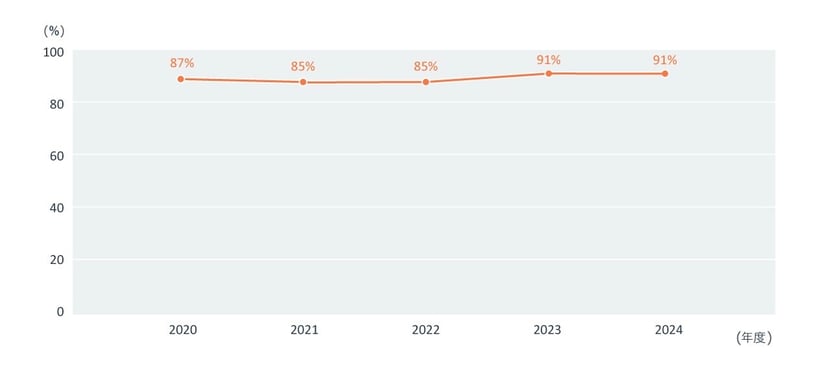

2024年度も、材料利用効率の向上、製品の小型化、洗浄剤のリユースなど地道な資源循環に取り組みました。国内拠点では、廃棄物・有価物の約8割が一般廃棄物、汚泥、廃プラ、金属屑が占めています。2024年度の廃棄物・有価物排出量は848トンで、前年度より154トンの削減となりました。これは、前年の2023年度の排出量は生産設備などの廃棄により金属屑が一時的に増加した反動によるものです。また、再資源化率は前年と同様に91%となりました。一方、海外拠点では、廃棄物・有価物の約8割が金属屑と廃液が占めています。2024年度の排出量は、生産減に伴い641トンの削減となりました。

廃棄物・有価物排出量

| 国内拠点の廃棄物排出量 848 トン | 前年度比 -15.4% 154 トン削減 |

| 海外拠点の廃棄物排出量 1,268 トン | 前年度比 -33.6% 641 トン削減 |

排出量には有価物を含みます。

端数処理の関係でグラフ値の差と合わない場合があります。

国内拠点 再資源化率

製品の回収と再資源化

SIIでは資源の有効活用のため、業界団体などを通じて使用済みの製品や消耗品の回収と再資源化に取り組んでいます。

| 製品など | 参加団体 |

|---|---|

| ボタン電池の回収 | ボタン電池回収推進センター(一般社団法人電池工業会) |

| 小形二次電池 | 一般社団法人JBR |

| 容器包装 | 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 |

水資源

2024年度の総括

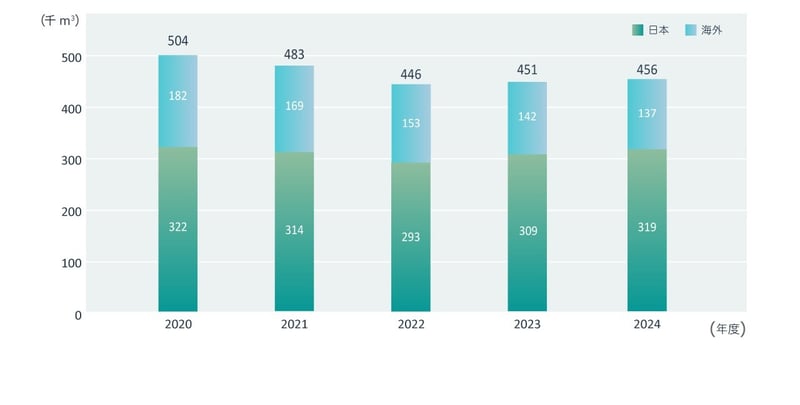

SIIでは、水は貴重な自然資本と捉え、取水量の削減に加え、製造工程で使用した水の循環利用にも取り組んでいます。

2024年度の取水量は国内拠点では319千㎥(前年度比約3%増)、海外拠点で137千㎥(約4%減)となりました。

また。前年度に引き続き、SIIの全生産拠点において水リスク評価を実施しています。さらに、セイコーグループとして、取水量に関する第三者検証も受審しました。

取水量

| 国内拠点の取水量 319 千㎥ | 前年度比 +3.2% 10 千㎥ 増加 |

| 海外拠点の取水量 137 千㎥ | 前年度比 −3.6% 5 千㎥ 削減 |

純水のリサイクル

水資源の有効活用に向けた取り組みの一例として、国内外の生産拠点では純水リサイクルなどの水の循環利用を進めています。オフィスでは節水型機器の導入により、日常的な水使用の効率化にも取り組んでいます。

エスアイアイ・クリスタルテクノロジー(株) では、部品の洗浄工程に使用した純粋を廃棄せずに回収し、純水リサイクル工程を経て再利用しています。この仕組みにより、年間約24千m³の水を循環利用しています。

水リスク

水リスクの要素には、取水のリスク、洪水のリスク、排水の法規制強化によるリスク、及び有害物質が混入した雨水の排水リスクなどさまざまな視点で捉えることが重要です。

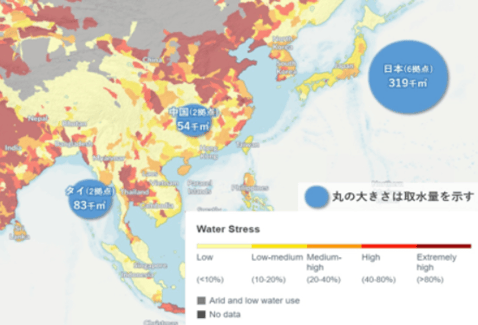

SIIでは、全生産拠点について、水リスク評価のグローバルツールとなっている世界資源研究所(WRI)が開発したAqueduct、および世界自然保護基金(WWF)のWater Risk Filterを用いて調査を行いました。調査の結果、現時点、及び2030年時点(予測)で、海外4拠点(タイ2拠点、中国2拠点)が水ストレスの高い※ 地域に位置していることが判明しました。 当該拠点における2024年度の取水量の合計は137千㎥であり、これはSIIグループの総取水量の30.0%(2024年度実績)となります。

また、現在、SIIの各事業所では、自社と主要サプライヤーを対象に洪水などのリスクを特定し、発生時の対応策を整備しています。 引き続き自社およびサプライチェーンを含めた生産拠点を中心に水リスクの把握と対応に努めていきます。

※ WRI AqueductのWater Stressにおいて、リスク評価が高(High)、及び極めて高い(Extremely High)の拠点